Mort subite d’origine cardiaque

On entend souvent parler de personnes qui s’effondrent sans prévenir, parfois sans aucune maladie connue. Dans bien des cas, c’est le cœur qui cesse soudainement de fonctionner, sans laisser le temps d’intervenir.

La mort subite d’origine cardiaque survient lorsque le cœur arrête brusquement de pomper le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>, souvent à cause d’une arythmie grave. Cela entraîne une perte de conscience immédiate, un arrêt respiratoire et, en l’absence de réanimation rapide, le décès.

La plupart du temps, aucun signe ne laisse présager ce qui va se produire. Toutefois, certains peuvent ressentir une douleur à la poitrine, des palpitationsLa palpitation est un symptome subjectif d’une anomalité au niveau des battements cardiaques. Il existe plusieurs sorte de palpitations. Ce mot est comme le nom de famille qui regroupe plusieurs prénoms. >> ou des étourdissements dans les minutes ou les heures qui précèdent.

Quelle est l’ampleur du problème?

On estime à environ 32 000 le nombre de décès par arrêt cardiaque soudain chaque année au Canada. Ce type de décès représenterait à lui seul la moitié de toutes les morts d’origine cardiaque, et il surpasserait même l’infarctus, le cancer et l’AVC comme cause principale de mortalité au pays.

Aux États-Unis, la situation est encore plus frappante : plus de 350 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque soudain, la majorité en dehors de l’hôpital. Cela équivaut à près de 1 000 décès chaque jour.

Qui est touché

La mort subite touche surtout les adultes âgés de 30 à 50 ans. Les hommes sont deux fois plus concernés que les femmes. Chez les enfants, le phénomène reste rare, avec un à deux cas par 100 000 par an.

Chez les jeunes, ces arrêts cardiaques surviennent souvent pendant des activités sportives, notamment les sports d’équipe (environ un cas sur 200 000 athlètes).

Chez les personnes de plus de 35 ans, les sports individuels comme la course à pied ou le jogging sont plus fréquemment en cause. On parle d’un décès pour 50 000 marathoniens, et d’un sur 15 000 joggeurs.

Quelles sont les causes?

La cause immédiate de la mort subite d’origine cardiaque est, dans la grande majorité des cas, une arythmie grave, en particulier une fibrillation ventriculaire. Cette perturbation du rythme cardiaque rend le cœur incapable de pomper le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> efficacement.

Mais ce dérèglement électrique n’apparaît pas sans raison. Il peut être lié à différentes maladies cardiaques, dont l’origine varie selon l’âge.

Chez les personnes de plus de 40 ans, la maladie coronarienne est la cause la plus fréquente. Elle peut passer inaperçue avant l’événement, ce qui explique le caractère souvent imprévisible de la mort subite.

Chez les plus jeunes, ce sont plutôt des anomalies congénitales — c’est-à-dire présentes dès la naissance — qui sont en cause. Ces malformations cardiaques peuvent affecter la structure du cœur ou son système électrique.

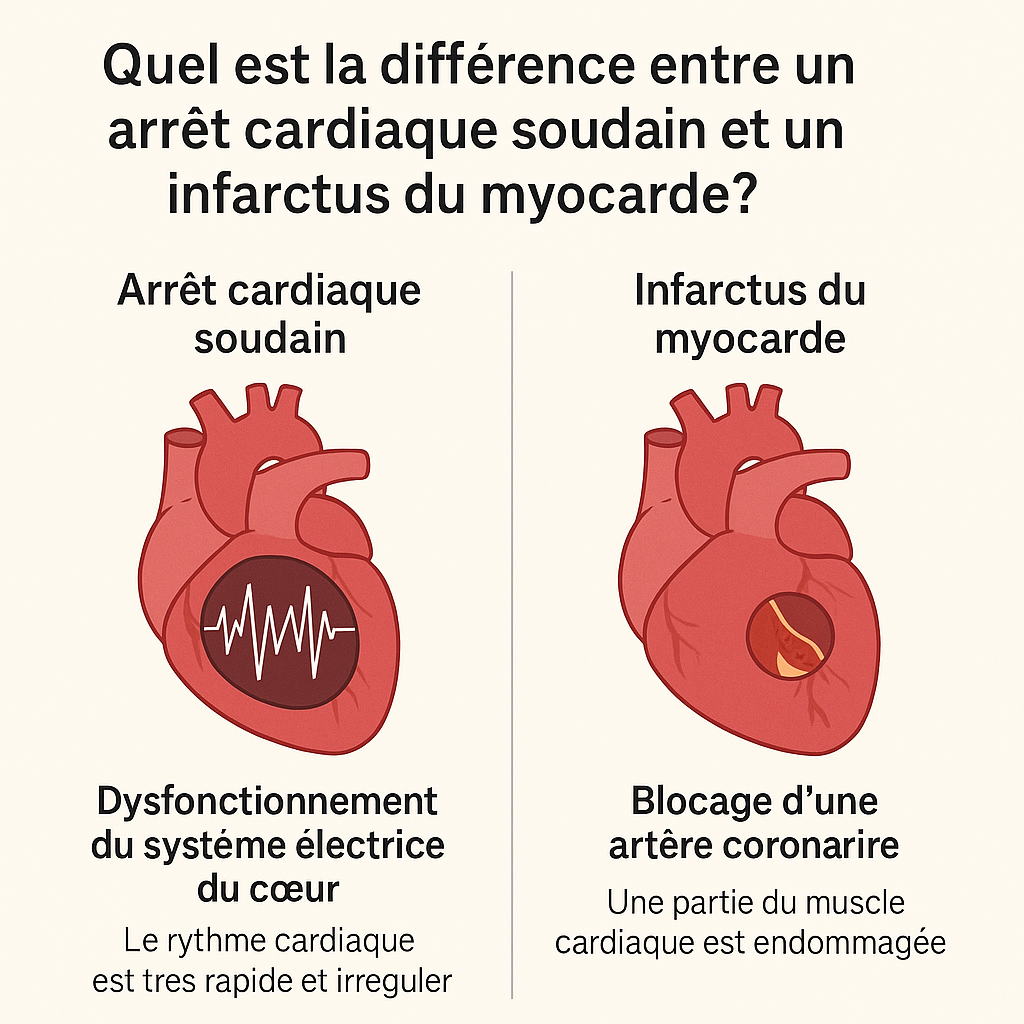

Quelle est la différence entre un arrêt cardiaque soudain et un infarctus du myocarde?

La mort subite d’origine cardiaque ne correspond pas à ce qu’on appelle couramment une « crise de cœur ». Le cœur est un muscle dont le rôle est de pomper le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> vers tous les organes du corps. Ce pompage est régulé par un système électrique qui coordonne les contractions de façon régulière et efficace.

Lors d’un infarctus du myocarde (ou crise cardiaque), une ou plusieurs artères coronairesLes deux artères coronaires, la droite et la gauche, forment le réseau sanguin qui alimente le cœur en oxygène et en nutriments. Elles sont situées directement à la surface du cœur et se ramifient en branches qui >> sont bloquées, ce qui prive une partie du muscle cardiaque d’oxygène. Cela cause des lésions dans la région touchée, mais le cœur peut continuer de battre, parfois avec difficulté.

À l’inverse, la mort subite d’origine cardiaque est liée à un trouble du système électrique du cœur. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une fibrillation ventriculaire, une arythmie grave où les ventriculesLes ventricules sont les 2 cavités inférieures du cœur. Ils sont plus musclés que les oreillettes; ils servent à propulser le sang pour assurer la circulation dans tout le corps. >> — les cavités inférieures du cœur — se mettent à trembler de façon chaotique. Ce mouvement désorganisé empêche le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> de circuler efficacement dans le corps.

Sans circulation sanguine, le cerveau cesse rapidement de fonctionner, ce qui entraîne une perte de conscience, un arrêt respiratoire, puis le décès si rien n’est fait. C’est pourquoi l’intervention rapide — massage cardiaque et défibrillation — peut faire toute la différence.

Quels sont les symptômes?

Dans plus de la moitié des cas, aucun symptôme n’est ressenti avant l’arrêt cardiaque. L’événement survient de manière totalement imprévisible.

Toutefois, certaines personnes peuvent ressentir des signes avant-coureurs dans les minutes ou les heures précédant l’arrêt. Il peut s’agir de douleurs à la poitrine, de palpitationsLa palpitation est un symptome subjectif d’une anomalité au niveau des battements cardiaques. Il existe plusieurs sorte de palpitations. Ce mot est comme le nom de famille qui regroupe plusieurs prénoms. >> ou de vertiges, suivis d’une perte soudaine de conscience.

Quels sont les facteurs de risque?

Plusieurs éléments peuvent augmenter le risque de mort subite d’origine cardiaque. Certains sont liés à des maladies déjà connues, d’autres passent souvent inaperçus jusqu’au jour où un événement grave survient.

Les deux principaux facteurs retrouvés chez la majorité des victimes sont :

- des antécédents d’infarctus du myocarde, dans environ 75 % des cas;

- une maladie coronarienne causée par l’athérosclérose, présente dans plus de 80 % des cas.

Mais d’autres conditions peuvent aussi faire grimper le risque :

- une fraction d’éjection du ventricule gauche inférieure à 40 %, signe d’un cœur qui pompe moins efficacement;

- une insuffisance cardiaque, qui multiplie le risque par huit comparativement à la population générale;

- des antécédents familiaux de mort subite ou de syncope inexpliquée;

- certains troubles du rythmeUn trouble du rythme ou avoir de l’arythmie, c’est avoir un problème avec le système électrique qui fait battre le cœur. Lire plus On trouve deux grandes catégories de problèmes : des troubles d’excitation et des troubles >> cardiaque, comme le syndrome du QT long, le syndrome de préexcitation (Wolff-Parkinson-White), ou des anomalies congénitales du système électrique;

- des cardiomyopathies, qu’elles soient dilatées ou hypertrophiques;

- la présence de malformations cardiaques congénitales;

- des maladies chroniques comme le diabète ou l’obésité;

- et enfin, l’usage de certaines drogues qui peuvent perturber le rythme cardiaque.

Comment établit-on le diagnostic?

Une personne qui perd connaissance soudainement, s’effondre et ne répond plus est possiblement victime d’un arrêt cardiaque. Dans ce cas, il faut immédiatement commencer les manœuvres de réanimation et appeler le 911.

Si un défibrillateur externe automatisé (DEA) est disponible, il doit être utilisé sans tarder : chaque minute compte.

Malheureusement, dans la majorité des cas, les victimes ne reçoivent aucune aide à temps et ne se rendent jamais à l’hôpital. Elles sont souvent retrouvées déjà décédées, sans qu’aucun geste de réanimation n’ait pu être tenté.

Quand la personne est réanimée et transportée à l’hôpital, le diagnostic est confirmé par un électrocardiogramme ou une bande de rythme qui documente l’arythmie responsable de l’arrêt cardiaque. Par la suite, des examens sont effectués pour en déterminer la cause.

Quel est le traitement?

Chez les personnes réanimées avec succès, une coronarographie est souvent réalisée rapidement afin de détecter un éventuel blocage dans les artères coronairesLes deux artères coronaires, la droite et la gauche, forment le réseau sanguin qui alimente le cœur en oxygène et en nutriments. Elles sont situées directement à la surface du cœur et se ramifient en branches qui >>, qui pourrait avoir déclenché l’arythmie.

D’autres examens suivent pendant l’hospitalisation pour mieux comprendre ce qui s’est passé et prévenir une récidive. Le traitement peut inclure :

- une intervention sur les artères coronairesLes deux artères coronaires, la droite et la gauche, forment le réseau sanguin qui alimente le cœur en oxygène et en nutriments. Elles sont situées directement à la surface du cœur et se ramifient en branches qui >> si une obstruction est présente;

- une médication pour stabiliser le rythme cardiaque;

- et dans bien des cas, la pose d’un défibrillateur automatique implantable, un petit appareil capable de détecter et corriger les arythmies graves avant qu’elles ne deviennent fatales.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur automatique implantable?

Un défibrillateur automatique implantable (DAI) est un petit appareil inséré sous la peau, généralement dans la partie supérieure gauche du thorax, sous la clavicule. On peut le considérer comme une version avancée du pacemaker.

Comme ce dernier, il peut stimuler le cœur lorsqu’il bat trop lentement. Mais sa fonction principale est de surveiller en permanence le rythme cardiaque et d’intervenir si une arythmie grave se produit.

En cas de rythme désorganisé, il peut délivrer une impulsion électrique pour rétablir un rythme normal — une action potentiellement salvatrice.

Quel est le pronostic?

Même si la réanimation est réussie, le pronostic reste souvent incertain. Dans la grande majorité des cas, l’arrêt cardiaque survenant à l’extérieur d’un hôpital est fatal. On estime que 70 à 90 % des personnes concernées décèdent sur place. Les chiffres les plus favorables — autour de 70 % de mortalité — sont observés dans les milieux où des défibrillateurs externes automatisés sont facilement accessibles, comme dans les écoles ou les centres sportifs.

Parmi les 10 à 30 % de personnes qui survivent à l’événement, seules 5 à 40 % quittent l’hôpital vivantes. Certaines s’en remettent sans séquelles majeures, mais d’autres peuvent présenter des troubles neurologiques importants.

En effet, même lorsque la circulation est rétablie, le cerveau peut avoir souffert d’un manque d’oxygène (anoxie). Ce manque provoque un œdème cérébral — une enflure du tissu cérébral — semblable à celle qu’on observe après un traumatisme. C’est cette atteinte au cerveau qui, dans bien des cas, détermine l’issue finale.

Comment améliorer ce pronostic?

Le facteur le plus déterminant est la rapidité de la réanimation. Masser, défibriller, alerter : ces gestes simples, s’ils sont posés rapidement, peuvent sauver une vie.

Mais au-delà de l’urgence, c’est en agissant en amont que l’on sauve le plus de vies. Connaître ses facteurs de risque, prendre soin de son cœur, traiter les maladies cardiaques et adopter de saines habitudes de vie demeurent les moyens les plus efficaces de prévenir la mort subite d’origine cardiaque.