Un anévrisme de l’aorte abdominale est souvent découvert par hasard, sans symptômes. Pourtant, s’il se déchire ou se rompt, les conséquences peuvent être graves, voire fatales.

L’enjeu est de suivre régulièrement l’évolution de l’anévrisme afin de savoir quand intervenir à temps.

Une surveillance attentive et une décision chirurgicale bien planifiée permettent souvent d’éviter une urgence et d’augmenter les chances de succès.

Une petite leçon d’anatomie

L’aorte est la plus grande artère du corps humain. Elle émerge du cœur, reçoit le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> éjecté par le ventricule gauche et le distribue dans tout l’organisme, un peu comme un tronc d’arbre dirigeant sa sève vers les branches.

Elle se divise en 3 principales parties.

- Aorte ascendante (A) : Partie initiale, elle part du cœur et s’élève jusqu’aux vaisseaux principaux qui irriguent le cerveau et les bras.

- Aorte thoracique (B) : À partir de ce carrefour, elle poursuit son trajet vers le bas, traversant le diaphragme, principal muscle respiratoire.

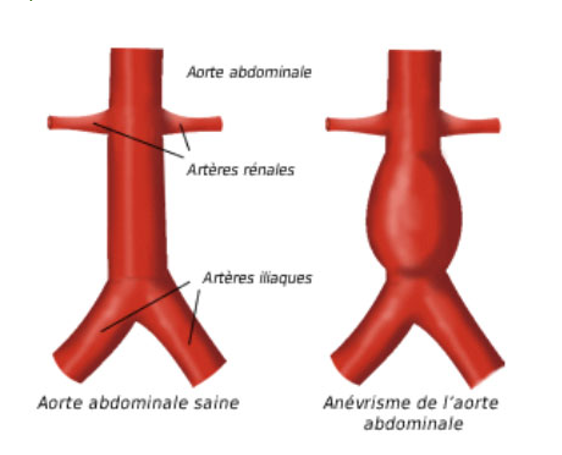

- Aorte abdominale (C) : En sortant de la cavité thoracique, elle continue en profondeur dans l’abdomen. En poursuivant son chemin, l’aorte se divise finalement en deux grandes branches formant un Y inversé : les artères iliaques, qui distribuent le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> vers les jambes.

Taille Normale

D’un segment à l’autre, l’aorte tend à diminuer de calibre à mesure qu’elle s’éloigne du cœur. Il est normal que ce grand vaisseau subisse une légère dilatation avec l’âge. Toutefois, le diamètre de l’aorte abdominale ne devrait pas excéder 3 centimètres, soit environ un peu plus d’un pouce.

Qu’est-ce qu’un anévrisme ?

Un anévrisme correspond à un affaiblissement de la paroi d’une artère.

La couche musculaire qui lui donne normalement sa solidité devient moins résistante. Sous la pression du sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>, cette fragilité provoque une déformation progressive et une dilatation à cet endroit précis du vaisseau.

Ce n’est donc pas toute l’aorte qui est dilatée, mais une portion localisée, souvent située sous les artères rénales, dans la partie inférieure de l’aorte abdominale.

On peut comparer ce phénomène à un ballonnement qui se forme sur un boyau d’arrosage : la pression interne pousse davantage là où le matériau est fragilisé.

Lorsque le diamètre de l’aorte dépasse 3 centimètres, elle est considérée comme anévrismale. Au-delà de cette mesure, on parle d’un anévrisme de l’aorte abdominale, une affection lente et silencieuse, mais qui comporte un risque de rupture.

Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes, surtout après 65 ans. Le tabac et l’hypertension artérielle augmentent encore cette probabilité.

Même si la rupture d’un anévrisme reste rare, elle constitue une urgence vitale lorsqu’elle survient. Le dépistage et le suivi médical permettent de prévenir les complications avant qu’elles ne deviennent graves.

Le type d’anévrisme aortique le plus fréquent demeure celui de l’aorte abdominale, mais d’autres segments de l’aorte peuvent parfois être atteints simultanément.

Qu’est-ce qui cause cette bosse dans le vaisseau ?

Cet affaiblissement de la paroi artérielle est le plus souvent causé par la formation d’une plaque d’athérome.

Dans d’autres cas, plus rares, certaines atteintes directes de la couche musculaire du vaisseau peuvent affaiblir la paroi.

- Des maladies génétiques, comme le syndrome de Marfan ou d’autres troubles héréditaires du tissu conjonctif, peuvent altérer la structure de l’aorte.

- Des processus infectieux ou inflammatoires peuvent également provoquer une fragilisation progressive de la paroi artérielle.

Bien que ces causes soient moins fréquentes, elles partagent le même effet : rendre l’aorte plus vulnérable à la dilatation et favoriser la formation d’un anévrisme.

La plaque d’athérome

Tout débute par le dépôt de mauvais cholestérolLe cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps humain, mais il peut aussi avoir des effets néfastes s’il est présent en excès. (LDL) sur la fine couche interne des artères, appelée intima. Ce cholestérolLe cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps humain, mais il peut aussi avoir des effets néfastes s’il est présent en excès. s’infiltre ensuite dans la couche musculaire, la média, où il déclenche une réaction inflammatoire.

Des cellules spécialisées, les macrophages, tentent de capter ce cholestérolLe cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps humain, mais il peut aussi avoir des effets néfastes s’il est présent en excès. pour le neutraliser. En s’en remplissant, elles deviennent piégées dans la paroi et se transforment en cellules spumeuses, chargées de graisses.

Lorsqu’elles meurent, elles libèrent leur contenu, ce qui alimente encore l’inflammation.

Peu à peu, cette réaction entretient un cycle de dépôts et d’irritation qui affaiblit la structure du vaisseau.

La paroi perd de sa résistance et devient sujette à une dilatation localisée, marquant le début d’un anévrisme.

À lire : La plaque d’athérome

Les facteurs de risque

Comme pour la plupart des maladies cardiovasculaires, plusieurs facteurs peuvent contribuer à la formation d’un anévrisme de l’aorte.

- L’excès de cholestérolLe cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps humain, mais il peut aussi avoir des effets néfastes s’il est présent en excès. dans le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> favorise le dépôt de graisses sur la paroi des artères et accélère le processus d’athérosclérose.

- Le tabac joue un rôle majeur : il altère directement la paroi des vaisseaux et aggrave l’inflammation.

- L’hypertension artérielle, en exerçant une pression continue sur la paroi, accentue la dilatation du vaisseau.

- Le diabète, en modifiant la qualité des tissus et la composition du sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>, contribue également à fragiliser les artères.

L’association de ces facteurs augmente considérablement le risque d’anévrisme, surtout chez les personnes âgées et celles ayant déjà une maladie cardiovasculaire connue.

Une découverte souvent par hasard

Dans la grande majorité des cas, cette condition est asymptomatique et passe inaperçue. Elle est souvent détectée par hasard, lors d’un scanner thoracique ou d’une échographie cardiaque réalisée pour une tout autre raison médicale.

Dans certains cas, ou ces genres d’examens n’ont jamais été fait, la présentation d’une rupture d’anévrisme peut être l’événement qui démontre sa présence pour une première fois.

De l’anévrisme à la déchirure

La rupture d’un anévrisme de l’aorte abdominale constitue une urgence médicale majeure.

Chaque battement du cœur propulse le sang à haute pression dans l’aorte. Cette force, exercée en continu, augmente la tension sur la portion dilatée du vaisseau. Sous cette contrainte mécanique, une plaque d’athérome peut se fissurer, laissant le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> s’infiltrer dans la paroi.

À chaque impulsion cardiaque, la pression du flux sanguin cherche à accentuer ce passage et provoque un détachement progressif des couches internes, aggravant la déchirure.

Cette situation instable peut évoluer vers la rupture complète de l’aorte, libérant le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> dans la cavité abdominale. L’hémorragie interne qui s’ensuit est rapidement fatale sans intervention immédiate.

Les symptômes possibles d’une rupture

La rupture d’un anévrisme provoque des signes soudains et souvent dramatiques :

- douleur abdominale intense ou dorsale,

- sensation de malaise, perte de connaissance

- ou chute de tension brutale.

Devant une telle situation, une prise en charge hospitalière d’urgence est essentielle. Chaque minute compte.

Mortalité liée à cette complication

Lorsqu’une rupture de l’aorte abdominale survient, le pronostic demeure grave. Environ la moitié des personnes touchées décèdent avant d’arriver à l’hôpital.

Parmi celles qui y parviennent, plusieurs ne survivent pas malgré les soins intensifs.

Cette réalité souligne l’importance du dépistage, du suivi rigoureux des dilatations connues et, lorsque nécessaire, d’une intervention préventive avant que l’aorte n’atteigne un diamètre critique.

Comment faire le suivi

L’imagerie médicale est essentielle non seulement pour poser le diagnostic, mais aussi pour assurer le suivi de l’évolution d’un anévrisme de l’aorte abdominale.

Plusieurs techniques permettent d’observer cette portion du réseau artériel, notamment :

- l’échographie abdominale,

- la tomodensitométrie (ou scanner),

- l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Ces examens permettent de mesurer le diamètre de l’aorte, d’en apprécier la forme et de surveiller sa progression dans le temps.

La fréquence du suivi dépend de la taille initiale de l’anévrisme et du jugement du médecin traitant.

Quelques précautions

- Surveiller la pression artérielle

Maintenir une tension bien contrôlée aide à prévenir l’agrandissement de l’anévrisme.

Des médicaments peuvent être nécessaires pour réduire la pression et diminuer la contrainte exercée sur la paroi de l’aorte.

- Bouger, mais sans excès

L’activité physique régulière favorise la santé cardiovasculaire, mais certains efforts doivent être évités.

Les exercices d’endurance modérée, comme la marche ou le vélo tranquille, sont recommandés.

En revanche, les efforts intenses ou en force, tels que le levage de charges lourdes, le culturisme ou les entraînements par intervalles, peuvent augmenter la pression dans l’aorte et sont à limiter.

- Considérer l’hérédité

Lorsqu’un anévrisme est présent chez plusieurs membres d’une même famille, une évaluation en génétique peut être proposée.

Cette démarche permet de déterminer s’il existe une prédisposition héréditaire liée à un gène transmis d’un parent à l’autre.

Conduite automobile

Selon les recommandations de l’Association médicale canadienne, la conduite d’un véhicule motorisé n’est pas autorisée lorsque l’anévrisme de l’aorte thoracique dépasse 6 cm ou que celui de l’aorte abdominale excède 5,5 cm.

Ce risque tient à la possibilité de rupture soudaine, pouvant compromettre la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route.

Après une intervention chirurgicale ou endovasculaire réussie, la reprise de la conduite est généralement permise, une fois la période de récupération terminée et selon l’avis du médecin traitant.

Le traitement

La décision d’intervenir sur un anévrisme de l’aorte dépend de plusieurs facteurs :

la taille de la dilatation, sa localisation, la vitesse de croissance, ainsi que les caractéristiques propres à la personne, comme la taille, le poids, l’état de santé général, le mode de vie, la profession et les antécédents médicaux.

Dans la plupart des cas, une intervention est envisagée lorsque le diamètre de l’aorte abdominale atteint 5,5 centimètres ou plus.

Cette mesure représente le seuil au-delà duquel le risque de rupture devient plus élevé que celui lié à l’intervention.

Lorsqu’une chirurgie planifiée est indiquée, trois approches peuvent être proposées :

- La chirurgie ouverte, nécessitant une incision abdominale pour remplacer la portion dilatée de l’aorte par une prothèse synthétique.

- La réparation endovasculaire, réalisée par cathéter à partir d’une artère de la jambe, permettant d’insérer une endoprothèse à l’intérieur du vaisseau sans ouvrir l’abdomen.

- La technique hybride, combinant les deux méthodes selon la forme et la localisation de l’anévrisme.

Formulaire de consentement

Avant de procéder à l’intervention jugée appropriée, un formulaire de consentement éclairé doit être signé.

Ce document confirme que la personne a reçu toute l’information nécessaire concernant les bénéfices, les risques et les alternatives liés à la procédure.

En général, ces éléments ont déjà été expliqués et toutes les questions ont trouvé réponse.

À ce stade, le médecin estime que les bénéfices attendus de l’intervention surpassent les risques potentiels.

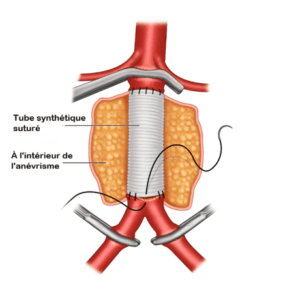

-Chirurgie ouverte

La chirurgie ouverte consiste à remplacer la portion dilatée de l’aorte par un tube synthétique, le plus souvent fabriqué en dacron.

Il s’agit d’une intervention majeure, généralement privilégiée chez les personnes plus jeunes et en bonne condition physique.

L’opération dure environ de deux à trois heures, suivie d’une hospitalisation de cinq à dix jours.

La convalescence demande du temps : la reprise progressive des activités quotidiennes se fait habituellement entre six et douze semaines après l’intervention.

Dans un contexte planifié, c’est-à-dire non urgent, le risque chirurgical demeure relativement faible, habituellement inférieur à 5 %.

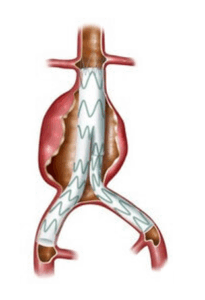

-Réparation endovasculaire

La réparation endovasculaire représente une approche moins invasive que la chirurgie ouverte.

Elle consiste à insérer une endoprothèse (ou stent-greffe) à l’intérieur de l’aorte à l’aide d’un cathéter introduit par les artères des deux aines, à travers de petites incisions.

Une fois en place, l’endoprothèse est déployée pour isoler l’anévrisme du flux sanguin, redirigeant la circulation à l’intérieur de la prothèse.

Cette méthode permet de réduire la pression sur la paroi affaiblie et de prévenir le risque de rupture.

Environ 80 % des personnes atteintes d’un anévrisme de l’aorte abdominale sont éligibles à ce type de traitement.

La procédure est généralement plus courte qu’une chirurgie ouverte, durant moins d’une heure, et la sortie de l’hôpital peut se faire le jour même ou le lendemain.

La récupération est rapide, avec une reprise progressive des activités en deux à six semaines.

Un suivi d’imagerie régulier est toutefois essentiel pour vérifier la position de la prothèse et s’assurer de l’absence de complications à long terme.

Le risque procédural, dans un contexte non urgent, demeure faible, habituellement inférieur à 3 %.

-Technique hybride

La technique hybride combine des éléments de la chirurgie ouverte et de la réparation endovasculaire.

Elle est utilisée lorsque la forme ou la localisation de l’anévrisme ne permet pas d’utiliser une seule approche de façon optimale.

Le chirurgien peut ainsi réparer une portion de l’aorte par une chirurgie ouverte, tout en installant une endoprothèse dans une autre section du vaisseau.

Cette stratégie offre une solution sur mesure, adaptée à l’anatomie et à l’état de santé de chaque personne.

La durée de l’intervention, la récupération et le suivi dépendent du degré de complexité de la réparation et du segment d’aorte concerné.

Le suivi post-opératoire

Après une intervention chirurgicale ou endovasculaire sur l’aorte, un suivi médical régulier demeure essentiel.

L’imagerie, qu’il s’agisse d’une échographie, d’un scanner ou d’une IRM, permet de vérifier l’état du reste de l’aorte, de détecter d’éventuelles complications et d’ajuster les traitements au besoin.

Avec le temps, d’autres segments de l’aorte peuvent se dilater, ce qui peut nécessiter une nouvelle intervention.

Une surveillance à long terme est donc indispensable pour assurer la stabilité du résultat et prévenir les récidives.

Une fois la guérison amorcée, les activités quotidiennes peuvent être reprises progressivement.

Les restrictions physiques sont levées au fil des semaines, mais la reprise doit se faire de façon encadrée et sans excès.

L’intensité et le type d’exercice sont ajustés selon l’état général, le type d’intervention et les recommandations médicales spécifiques à chaque situation.

Prévention

La prévention joue un rôle essentiel dans la réduction du risque de formation ou d’aggravation d’un anévrisme de l’aorte.

Elle repose avant tout sur la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire.

- Le sevrage tabagique est la mesure la plus efficace pour ralentir la progression d’un anévrisme. Le tabac altère directement la paroi des artères et accélère leur affaiblissement.

- Le contrôle de la pression artérielle et du cholestérolLe cholestérol est essentiel au bon fonctionnement du corps humain, mais il peut aussi avoir des effets néfastes s’il est présent en excès. permet de diminuer la tension exercée sur la paroi et de limiter l’inflammation locale.

- Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, fibres et faible en graisses saturées, aide à maintenir un bon profil lipidique.

- La pratique régulière d’une activité physique modérée contribue au maintien de la santé vasculaire et du poids corporel, tout en soutenant le contrôle de la tension artérielle et du diabète.

Le suivi médical régulier complète ces mesures. Il permet d’ajuster les traitements, de surveiller la taille de l’aorte et de dépister précocement toute progression.

La prévention repose donc sur un ensemble d’habitudes de vie qui, combinées à une surveillance adaptée, réduisent le risque de complications graves liées à l’anévrisme.

À lire : Les saines habitudes de vie

En conclusion

Lorsqu’un anévrisme de l’aorte abdominale est découvert, souvent de façon fortuite, l’objectif principal est de prévenir la rupture ou la déchirure de la paroi, des événements graves pouvant être fatals.

Le véritable défi consiste à déterminer le moment idéal pour intervenir — celui où les bénéfices de la chirurgie dépassent les risques liés à l’attente.

Un suivi rigoureux et une prise en charge personnalisée par une équipe spécialisée en chirurgie vasculaire permettent d’évaluer cette évolution et d’agir avant l’apparition d’une complication.